|

|

|

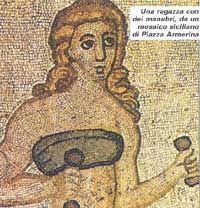

L’haltérophilie a pour point de départ l’expression de la force physique ; il faudrait donc remonter jusqu’à l’apparition de l’homme sur la terre pour trouver sa véritable origine. Depuis les Temps Antiques, la renommée des Hercules, Samson, Milon de Crotonne a franchi mers et continents et s’est gravée dans l’histoire de l’humanité.

Plus significatifs et surtout plus proches du sport haltérophile, apparaissent les tours de forces exercés sur des objets lourds tels que blocs de rocher, troncs d’arbre, tonneaux, meules de meunerie, enclumes, sacs de grains ou animaux de gros calibres. Certains de ces exercices de force s’implantent si bien que nous les retrouvons encore aujourd’hui au programme des fêtes folkloriques en Allemagne, au Pays basque, en Ecosse... Sans aucun doute, les champions de ces “levés ” et “portés ” sont des hommes très forts par rapport à leurs contemporains, mais il est difficile d’apprécier la valeur réelle de leurs efforts, en raison de la diversité de la forme, du volume et de la masse des engins manipulés, de la multiplicité des tours de mains, des “trucs ” et des techniques. A toutes les époques, des hommes ont cherché à contrôler avec impartialité les exploits de leurs semblables, mais ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle que l’on trouve des traces de ces travaux. Il faudra attendre plus longtemps encore pour qu’un matériel normalisé, pour que des règlements communs permettent de comparer la valeur physique des hommes de tous les pays et de tous les temps.

LES PRECURSEURS

Hippolyte Triat(1812-1881) est le véritable précurseur de l’haltérophilie. Né dans le midi de la France, orphelin à 4 ans, enlevé par des bohémiens à 6 ans, il est d’abord danseur de corde, puis dès l’âge de 13 ans il présente, en compagnie d’un Espagnol et de ses deux fils, un numéro de poses plastiques et de lever de poids. Accidenté à l’âge de 16 ans, il entre au collège des Jésuites de Burgos pour une période de six ans ; il y enrichit ses connaissances qui jusqu’alors étaient essentiellement pratiques ; il reprend ensuite son métier d’artiste et ses activités d’athlète, il obtient un vif succès en Espagne, en Angleterre, puis en Belgique. A Bruxelles, il crée un gymnase qu’il dirige pendant sept ans. Agé de 35 ans, il fait aménager une magnifique salle à Paris. Compromis en 1870 - 1871, au temps de la “commune ”, il est interné ; relâché quelques mois plus tard, il assure la direction d’un gymnase moins important, jusqu’en 1879, deux années avant de mourir à l’âge de 69 ans.

Triat n’en est pas moins le principal précurseur, en France, de la culture physique avec haltères et de la gymnastique orthopédique. Bien qu’à notre connaissance, il n’ait pas organisé de compétitions de poids et haltères, qu’il n’ait pas laissé de réglementation précisant l’exécution des mouvements haltérophiles il est celui qui a répandu l’utilisation de barre à sphères, qui a fait fabriquer du matériel nouveau, qui a influencé, par la qualité de son enseignement, les moniteurs de son époque. Enfin, il est surtout, celui qui, le premier a enseigné les mouvements haltérophiles à des amateurs. Malgré l’impulsion donnée par Triat, l’haltérophilie ne s’implante pas immédiatement en France. Alors que le goût de l’effort physique naît, dans notre pays, de la pratique de la bicyclette, nouveau moyen de locomotion rapide et économique, alors que la gymnastique aux agrès s’organise sous la férule des moniteurs de Joinville, alors qu’après 1870, les grandes fédérations sportives apparaissent, les débuts du sport haltérophile sont longs et laborieux. Pratiqué le plus souvent dans les arrière salles de cafés et dans quelques gymnases, le lever de poids reste surtout l’apanage de quelques professionnels de la force. Vers 1880, les premières associations naissent en Allemagne : à Hambourg, Cologne, Leipzig, Francfort, Duisbourg, Munich ; à l’origine, trois mouvements y sont pratiqués : - un lancer de pierre ; - un soulever de gueuse en résistance ; - un porté très lourd (?). En Russie, à Saint Petersbourg, le Dr Krajewski constate sur lui-même les bienfaits que procurent les levers de poids et crée, en 1885, le “cercle des amis de l’haltérophilie ”. En France, les

hommes forts s’exercent dans quelques gymnases. Eugène Paz, ancien élève

de Triat, dirige l’un de ces établissements. Vers 1865-1875, il organise

des séances de lutte et de tours de force qui obtiennent un grand succès

spectaculaire. Mais le premier essai d’organisation sérieuse revient aux

associations de Lille et de Roubaix qui, vers 1890, fondent

Edmond Desbonnet, fondateur de quelques-unes de ces associations, rédige le mode d’exécution et la réglementation de ces mouvements. Des arbitres appelés “dynamométreurs ” sont désignés dans chaque société affiliée pour contrôler les records.

En 1898, au concours de Vienne, appelé Championnat du Monde, la diversité des interprétations dans la réalisation des mouvements est mise en évidence : les Français suivent un règlement très strict, tandis qu’Allemands et Autrichiens développent avec une technique qui sera celle des années 1960-1970 (!), épaulent en plusieurs temps, en posant la barre sur le ventre. A chaque nouvelle organisation, le choix, le nombre ou l’exécution des mouvements sont différents ; en 1902, aux championnats du monde de Londres, le programme ne comporte pas moins de onze mouvements, de même que l’année suivante à Paris. Même avant 1900, Edmond Desbonnet a compris la nécessité d’une organisation internationale afin de planifier, de réglementer cette discipline. Il crée l’Haltérophile-Club de Paris, appelé plus tard “l’Haltérophile-Club de France ”. L’H.C.F. a pour ambition de réunir les principaux dirigeants du monde entier : Desbonnet groupe, en un bureau d’honneur, Russes, Italiens, Anglais, Argentins, Canadiens, Autrichiens, Danois, Français. Malheureusement, ce brillant aréopage n’entretient que des relations épistolaires, et l’influence de l’Haltérophile-Club de France ne s’étendra guère hors de nos frontières. Pourtant l’H.C.F. assure en France l’organisation d’épreuves nationales et internationales. Mis sur pied par Desbonnet, le premier championnat de France a lieu, en 1901, au cirque Molier. Les compétitions officielles, parmi lesquelles un tournoi international au Moulin-Rouge an 1903, un championnat dit du monde en 1905 (Hippodrome Bostock à Paris), se succèdent régulièrement jusqu’en 1907, date à laquelle Desbonnet se retire de l’H.C.F.

Pendant cette période, la réglementation des épreuves est encore très mouvante,

le nombre des mouvements suit une courbe ascendante (11, 13 et même 17). Le

nombre des essais n’est pas définitivement établi. L’innovation la plus

importante est la création, dès les championnats de Paris de 1904, de trois

catégories de poids de corps : léger ( En 1907, deux listes de records du monde (amateurs et professionnels), publiées par Desbonnet, ne comportent pas moins de 22 mouvements chacune. Tous les records sont détenus par des Français, par quelques Belges et Suisses.

Ce

n’est qu’en 1913 que Jules Rosset, entouré de quelques amis - Buisson

(ancien champion des légers), Heiles (ex-recordman du monde), Bourdonnay,

Duchateau- fonde

En 1952, 38 nations participent aux épreuves

d’haltérophilie des Jeux d’Helsinki et actuellement le nombre des pays inscrit

à Après des débuts difficiles, hésitants, l’haltérophilie s’est donc solidement organisée, elle s’est hissé au niveau des autres grandes disciplines sportives. Tous les fervents du sport haltérophile doivent donc rendre hommage aux pionniers, aux initiateurs, aux grands dirigeants, sans oublier les athlètes les plus prestigieux qui, par leurs performances et leur personnalité, ont attiré l’attention de leurs contemporains et ont suscité des vocations sportives.

LES GRANDS CHAMPIONS

La chute

incessante des records, le niveau toujours amélioré auquel se hissent les

champions actuels, rendent particulièrement délicat set essai de rétrospective

et de sélection des champions du passé. Comment peut ont admirer l’exploit du

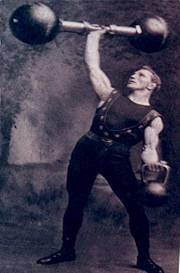

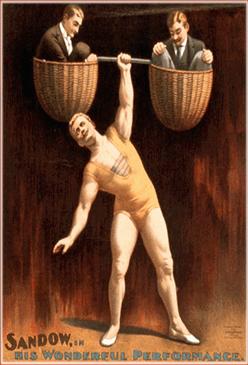

premier homme qui jeta Cependant, quelques champions émergent du passé, soit par la valeur intrinsèque de leurs performances, soit pour l’influence qu’ils ont exercée à leur époque. Ce sont, tout d’abord, les hommes forts et professionnels qui se produisent dans les cirques, les music-hall. Nous ne citerons que les plus prestigieux.

LES FRANCAIS

LES ALLEMANDS

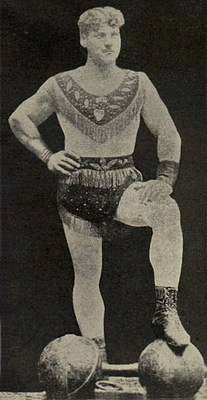

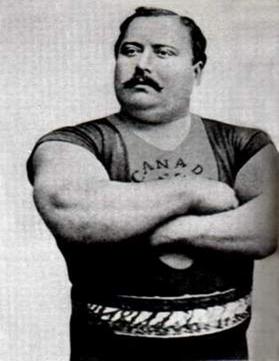

UN CANADIEN FRANCAIS

LOUIS

CYR. Né en 1863 dans la province du Québec, il prend rapidement des

proportions colossales ; vers la trentaine, alors qu’il parvient au maximum de

sa force, son poids oscille entre 125 et Jeune homme, il est bûcheron, mais il devient rapidement capable de tours de force extraordinaires.

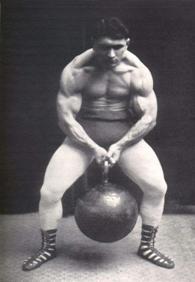

UN RUSSE

GEORGES HACKENSMIDT.

Né en 1878 en Estonie, il pratique la gymnastique et les poids dès l’âge de 14

ans. A 18 ans, il lève d’une seule main au-dessus de la tête un poids de -

arraché à droite

: -

arraché à deux bras : -

épaulé jeté

: -

développé couché : Dans

la position de pont du lutteur, il amenait Hackensmidt était donc en 1898 un super athlète très complet, aussi brillant dans les exercices de force-détente-adresse que dans ceux de force-résistance.

LES AUTRICHIENS

La ville de Vienne a produit une série d’hommes forts de gros gabarit qui, s’ils n’appliquaient pas les règlements en vigueur en France, n’en étaient pas moins remarquables. WILHELM

TÜRK (né en 1857), jette WITZELBERGER,

GRAFL, STEINBACK, DANZER, SWOBODA se distinguent tour à tour : Grafl jette

Pour compléter cette rétrospective des “ hommes forts ” d’avant 1914, il faut citer les Munichois Hans Beck, et Andréas Maïer, et aussi Cyclops , de Dantzig qui déchire les pièces de monnaie, Jahr Grün dit “ Marx ” (Luxembourg ” pourrait être également retenu, pour son aptitude... à rompre des fers à cheval. Parmi

les meilleurs amateurs de cette époque, retenons le Lyonnais Maspoli, sculpteur

de talent et particulièrement brillant dans les exercices de détente, les

frères Maurice et Emile Deriaz (Suisse) qui devinrent ensuite professionnels,

Vasseur qui fût le premier homme à arracher Pendant la période d’entre-deux guerres (1918-1939), les Français remportent des médailles à chaque Olympiade. Tout d’abord Gance (moyen), et Cadine (mi-lourd), en 1920, puis Decottignies (plume) et Rigoulot (mi-lourd) aux Jeux de Paris en 1924 Ces performances exceptionnelles classent Rigoulot parmi les précurseurs de l’haltérophilie moderne. En

dépit des coupes sombres opérées par le professionnalisme dans les rangs des

amateurs (Cadine, Rigoulot), En 1936, à Berlin, une deuxième médaille d’or est décernée à Hostin, c’est sa troisième médaille olympique. Mais à cette dernière Olympiade, précédant la deuxième guerre mondiale, la supériorité française est en déclin ; alors qu’Hostin est le seul médaillé français, Allemands et Egyptiens se partagent 9 médailles sur 15... A partir de 1937, malgré une progression constante de leurs records, les Français n’assurent qu’une participation honorable dans les compétitions mondiales. Quelques

champions de valeur internationale, mettent cependant, en valeur

l’haltérophilie française ; ce sont, Ferrari (mi-lourd), recordman du monde du

jeté avec Trois fois champion d’Europe, malgré la présence des champions soviétiques, Debuf remporte de nombreuses places d’honneur aux championnats d’Europe et du Monde, il est médaillé olympique en 1956, à Melbourne. Pendant cette dernière période, l’haltérophilie mondiale est d’abord dominée par les U.S.A. Puis, peu à peu, les Soviétiques rejoignent les Américains avec lesquels ils se partagent tous les titres aux Jeux d’Helsinki en 1952 et aux Jeux de Melbourne en 1956. L’U.R.S.S., ensuite, affirme nettement sa supériorité sur les Etats-Unis, et reste sans rival sur la scène internationale. Seule, l’équipe très homogène des Polonais et quelques individualités - Japonais, Finlandais, Iraniens, Hongrois - réussissent à battre en brèche cette prédominance fondée sur plusieurs centaines de milliers de pratiquants et sur une organisation cohérente. Les champions de la catégorie spectaculaire des “lourds ” retiennent principalement l’attention. Le

noir Américain John Davis, bel athlète, au gabarit semblable à celui de Charles

Rigoulot ( Hepburn

(Canada), Schemanski (U.S.A.), puis l’énorme Paul Anderson ( Le

magnifique athlète soviétique Youri Vlassov, de 1959 à 1964, repousse les

limites de la puissance humaine, mais il est rejoint et même dépassé par le

gigantesque Zabotinsky (1,73m pour La

progression des records est aujourd’hui telle que toutes les prévisions les

plus optimistes, les plus exagérées, sont dépassées. Naguère, pouvait-on penser

qu’un homme puisse atteindre les A

dessein, ont été cité en priorité les noms des hommes les plus forts qui tous

appartiennent à la catégorie des poids lourds ou super lourds. Mais,

comparativement, les performances des champions des autres catégories

apparaissent souvent très supérieures tel Tom Kono (U.S.A.) qui pendant dix ans

domine la scène internationale... dans trois catégories, Berger (U.S.A.),

Vorobiev (U.R.S.S.), Lomakin (U.R.S.S.), Stogov (U.R.S.S.), Martin

(Angleterre), s’estompe, absorbé par les performances à sensation des nouveaux

champions, et aujourd’hui un homme de Ainsi nul ne peut assigner de limites à la puissance humaine ; à la rigueur, il est permis de formuler quelques prévisions, prudentes et à court terme. L’augmentation du nombre des pratiquants, les observations des champions du passé, mais aussi la méthode expérimentale, la connaissance et la mise en application des découvertes de la physiologie, de la médecine, de la psychologie... expliquent l’actuelle progression et laissent soupçonner des possibilités dont les limites seront, sans cesse repoussées.

L’HALTEROPHILIE FRANCAISE LES MEDAILLES OLYMPIQUES

1920 : ANVERS Moyen : GANCE OR Mi-lourd : CADINE OR Lourd : BERNOT BRONZE

1924 PARIS Léger : DECOTTIGNIE OR Mi-lourd : RIGOULOT OR

1928 AMSTERDAM Moyen : FRANCOIS OR Mi-lourd : HOSTIN ARGENT Léger : ARNOULT BRONZE

1932 LOS ANGELES Plume : SUVIGNY OR Léger : DUVERGER OR mi-lourd : HOSTIN OR

1936 BERLIN Mi-lourd : HOSTIN OR

1956 MELBOURNE Lourd : DEBUF BRONZE

1976 MONTREAL Léger : SENET ARGENT

Bien que l’haltérophilie Française ne retrouvera jamais les lustres d’avant 1940, de nombreux champions représentèrent dignement notre pays dans le concert international. Parmi les plus titrés : Jean DEBUF 3 fois Champion d’Europe. Médaillé de Bronze aux J.O. de 1956. Vice Champion du Monde (total) en 1949. Vice Champion du Monde (total) en 1951. Vice Champion d’Europe (total) en 1954. Vice Champion d’Europe (total) en 1955. 13 fois Champion de France Henri FERRARI

Recordman du

monde de l’épaulé jeté en 1945 avec Vice Champion du Monde en 1947. Marcel PATERNI

Recordman du

monde du développé en 1959 avec Médaille de bronze aux championnats d’Europe 1960. Médaille de bronze aux championnats du Monde 1961. Médaille de bronze aux championnats d’Europe 1962. Médaille de bronze aux championnats d’Europe 1964. 4ème aux J.O. de Rome (1960). 4ème aux championnats du Monde 1962. 4ème aux championnats du Monde 1965. 3 fois sélectionné aux J.O. (1956-1960-1964) Rolf MAÏER Médaille de bronze aux championnats d’Europe 1965. 3 fois sélectionné aux J.O. (1960-1964-1968) Jean Paul FOULETIER Médaille de bronze aux championnats d’Europe 1969. Médaille de bronze aux championnats du Monde 1970. Aimé TERME Recordman d’Europe de l’arraché avec 143 kg (75 kg) en 1970.

Recordman du

Monde de l’arraché avec Champion du Monde (arraché) en 1969. Champion d’Europe (arraché) en 1969. Champion du Monde (arraché) en 1970. Champion d’Europe (arraché) en 1972. Vice Champion du monde (arraché) en 1972. Médaille de bronze (arraché) aux championnats d’Europe 1971. Pierre GOURRIER Vice Champion d’Europe (épaulé jeté) en 1968. Médaille de bronze (arraché) aux championnats du Monde 1970. Médaille de bronze (arraché) aux championnats du Monde 1972. Médaille de bronze (épaulé jeté) aux championnats du Monde 1976. Médaille de bronze (épaulé jeté) aux championnats d’Europe 1978. 102 records de France 13 fois champion de France 3 fois sélectionné aux J.O. (1968-1972-1976) Jean Claude CHAVIGNY

Recordman

d’Europe du développé avec 2 fois sélectionné aux J.O. (1976- 1980). Daniel SENET

Vice

Champion Olympique en 1976 ( Champion du Monde (arraché) en 1977. Champion du Monde (arraché) en 1981. Champion d’Europe (arraché) en 1981. Vice Champion du Monde (arraché) en 1976. Vice Champion du Monde (arraché) en 1980. Vice Champion d’Europe (arraché) en 1977. Médaille de bronze (arraché) aux championnats du Monde 1979. Médaille de bronze (total) aux championnats du Monde 1979. Médaille de bronze (total) aux championnats du Monde 1981. Médaille de bronze (total) aux championnats d’Europe 1981. Laurent FOMBERTASSE Vice Champion d’Europe (épaulé jeté) 1990. Médaille de bronze (épaulé jeté) aux championnats d’Europe 1989. Francis TOURNEFIER Médaille de bronze (total) aux championnats d’Europe 1990. Médaille de bronze (total) aux championnats du Monde 1991. Médaille de bronze (épaulé jeté) aux championnats d’Europe 1990. Médaille de bronze (épaulé jeté) aux championnats d’Europe 1992.

Performances significatives: Les Français à 200 kg à l’épaulé jeté :

1 R. LEVECQ 200 (100) 2 J.P. FOULETIER 200 (100) 3 GOURRIER 215,5 (110) 4 HILLER 202,5 (+110) 5 KOLLER 203 (+110) 6 KRETZ 200 (100) 7 TOURNEFIER 220 (100) 8 SAGEDER 202,5 (91) 9 TOKOTUU 213 (+105) 10 HEAFALA 206 (+105) Daniel

SENET 150kg à l’arraché en moins de L’histoire de l’haltérophilie française ne pourrait pas non plus s’écrire sans le nom de grands dirigeants qui surent organiser et structurer ce sport à l’échelon Français mais aussi international.

LES PRESIDENTS

- Jules ROSSET (fondateur de la F.F.et de la Fédération Internationale). Président de 1914 à 1923. - Camille HARASSE de 1923 à 1952 - Jean DAME de 1952 à 1967. - Célestin BOVI de 1967 à 1971. - Raymond TOURNIER de 1971 à 1973. - André CORET de 1973 à 1992. - Henri LAGARRIGUE de 1992 à 1996. - Bernard GARCIA de 1996 à 1998. - Jean Paul BULGARIDHES Actuel Président LES DIRECTEURS TECHNIQUES NATIONAUX - Claude TAILLEFER de 1966 à 1970. - Roger GERBER de 1975 à 1985. - Marcel PATERNI de 1985 à 1987. - André DRUBIGNY de 1987 à 1993. - Christian BEECKUIZEN (par intérim) - Roger PAOLETTI de 1993 à 1995. - Jean-Marc APPARUIT (par intérim) de 1995 à 1998. - Pierre TABERNA de 1998 à 2001. - Bernard PAGES Actuel D.T.N.

LES DATES A RETENIR

1896 J.O. ATHENES Démonstrations de mouvements haltérophiles. 1904 J.O. St LOUIS Démonstrations de mouvements haltérophiles. 1914

Création de 1920 Création d’une Fédération internationale par le même Jules ROSSET. 1920 J.O. ANVERS L’haltérophilie est admise provisoirement aux J.O. 2 mouvements d’un bras 1 mouvement à deux bras 5 catégories de poids de corps. 1924 J.O. PARIS 2 mouvements d’un bras 3 mouvements à deux bras 5 catégories de poids de corps. 1925 Officialisation définitive de l’haltérophilie aux J.O. avec 3 mouvements à deux bras. - DEVELOPPE - ARRACHE - EPAULE JETE -

5 catégories

de poids de corps de Plume ( 1952 Création de 2 catégories de poids de corps supplémentaires, soit 7 catégories ;

de Coq ( 1968 Création de 2 catégories supplémentaires portant à 9 catégories ;

de Mouche ( 1968 Création de la remise de médaille par mouvements et au Total. 1972 Suppression du développé Olympique. 1975 Création des Championnats du Monde Junior (premier à Marseille FRA). 1976

Création

d’une dixième catégorie, les Appellation des catégories par des chiffres (avant : mouche, coq, plume, léger, moyen, mi-lourd, lourd-léger, lourd-moyen, lourd, super-lourd). 1980 Officialisation d’une table de cotation internationale (table IWF), permettant de comparer toutes les catégories. 1984 Officialisation de l’haltérophilie féminine avec neuf catégories (44-48-52-56-60-67,5-75-82,5-+82,5). 1887 Premier Championnat du Monde Féminin (premier Miami USA). 1992 Changement de toutes les catégories de poids de corps. qui deviennent : 54-59-64-70-76-83-91-99-108-+108 pour les hommes 46-50-54-59-64-70-76-83-+83 pour les femmes 1997 Introduction des femmes au programme Olympique 1998 Changement des catégories de poids de corps avec 8 catégories pour les hommes. Qui deviennent : 56-62-69-77-85-94-105-+105 pour les hommes. Et avec 7 catégories pour les femmes qui deviennent : 48-53-58-63-69-75-+75 . |